Chaque trimestre, retrouvez la lettre d’information de l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine :

Secteur activité : Agriculture et élevage

Marché européen de la pomme – février 2025 : entre ralentissement de la demande et défis de production

Le marché européen de la pomme connaît un début d’année contrasté : malgré une production globalement stable, la demande intérieure marque le pas dans plusieurs pays de l’UE, impactée par l’inflation alimentaire persistante et un certain désintérêt des consommateurs. Parallèlement, les coûts de production restent élevés, notamment en matière d’énergie, de main-d’œuvre et de transport, affectant la compétitivité des producteurs européens.

Dans ce contexte tendu, les opportunités à l’export vers les pays tiers sont scrutées de près, alors que l’Italie, la France, la Pologne ou encore les Pays-Bas adaptent leurs stratégies commerciales.

Soutien à la filière noix en Dordogne : la Région Nouvelle-Aquitaine présente le dispositif RESTAURE chez un nuciculteur à Castels et Bézenac

Soutien à la filière noix en Dordogne : la Région Nouvelle-Aquitaine présente le dispositif RESTAURE chez un nuciculteur à Castels et Bézenac

Ce vendredi 11 avril 2025, Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, accompagné de Jean-Pierre Raynaud, vice-président en charge de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la mer et de la montagne, est en visite à Castels et Bézenac (Dordogne) sur l’exploitation agricole de Martin Gazard-Maurel, nuciculteur. Cette rencontre marque une étape importante dans la présentation du nouveau dispositif régional RESTAURE, doté de 15 millions d’euros pour accompagner les filières agricoles impactées par des aléas récents.

RESTAURE : un dispositif d’urgence face aux crises climatiques et sanitaires

Lancé le 4 avril 2025 par la Région Nouvelle-Aquitaine, RESTAURE vise à soutenir les agriculteurs frappés par des événements climatiques extrêmes ou des crises sanitaires survenus depuis le 1er janvier 2024. Ce dispositif exceptionnel s’inscrit dans le cadre de la clôture du programme FEADER 2014-2022, qui autorise, par voie réglementaire européenne, des aides directes aux exploitants fortement touchés.

Ce soutien d’urgence est accessible via un appel à projets ouvert jusqu’au 4 mai 2025. Il concerne l’ensemble du territoire néo-aquitain à travers les trois Programmes de Développement Rural (PDR) d’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes.

L’aide repose sur un montant forfaitaire par exploitation, ciblant principalement les productions d’élevage, arboricoles, viticoles et apicoles, particulièrement exposées ces derniers mois aux conséquences des aléas climatiques ou sanitaires.

Qui peut bénéficier de RESTAURE en Nouvelle-Aquitaine ?

Le dispositif s’adresse :

- Aux éleveurs touchés par des épizooties telles que la maladie hémorragique épizootique (MHE), la fièvre catarrhale ovine (FCO), la tuberculose bovine ou la maladie d’Aujeszky depuis le 1er janvier 2024.

- Aux producteurs apicoles, arboricoles et viticoles ayant subi un sinistre reconnu par la CODAR (Commission de reconnaissance des dommages agricoles).

Une perte minimale de 30 % de la production est exigée pour être éligible, conformément à la réglementation européenne. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 4 mai 2025, afin de respecter les délais imposés par la clôture de la programmation FEADER.

Focus sur la filière noix en Dordogne

La filière nucicole, emblématique du Périgord, est directement concernée par le dispositif RESTAURE. L’exploitation visitée par les représentants régionaux, candidate au programme, témoigne des difficultés rencontrées par les producteurs de noix ces derniers mois.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide :

- Les exploitations doivent avoir perçu une indemnisation de solidarité nationale d’au moins 5 000 euros sur leur atelier noix (via l’État ou une assurance multirisque climatique).

- Une aide régionale forfaitaire de 5 000 euros est prévue par exploitation.

- Ce montant est porté à 10 000 euros pour les GAEG à deux associés, et 15 000 euros pour les GAEG à trois associés ou plus.

Les paiements de l’aide interviendront avant la fin de l’année 2025.

Un dispositif essentiel pour accompagner les agriculteurs

En lançant RESTAURE, la Région Nouvelle-Aquitaine entend répondre rapidement aux urgences agricoles et soutenir des filières fragilisées, à l’image de celle de la noix en Dordogne. Ce dispositif s’inscrit dans une stratégie plus large de résilience face aux aléas climatiques et sanitaires, en lien avec les acteurs de terrain.

📄 Télécharger l’appel à projets et le formulaire de demande d’aide :

👉 Dispositif RESTAURE – Aide d’urgence aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine

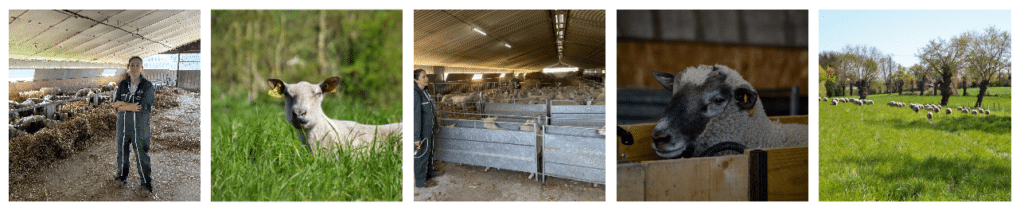

Podcast “Manger ou Mieux Manger” : à la rencontre d’Angélique Barbot, éleveuse d’agneaux IGP Label Rouge Diamandin

Angélique Barbot a décidé une fois pour toutes de voir le verre à moitié plein ! Son énergie est communicative et sa motivation intacte. Il en faut pour gérer un troupeau de 350 brebis, ménager sa vie de famille et tenir le rythme. Il est 6h30 du matin, nous partons à sa rencontre…

Rendez-vous au petit matin à Nueil-les-Aubiers dans les Deux-Sèvres, sur l’exploitation familiale des Deux Rivières. Angélique produit des agneaux du Poitou-Charentes IGP et Label Rouge “Le Diamandin”. Il y a 2 ans, Angélique a rejoint sa mère et ses 2 oncles qui élèvent des chèvres et des vaches. Dans sa fratrie de 3 frères et sœurs, c’est la seule à avoir eu envie de reprendre le flambeau de cette ferme créée par son grand-père.

« Je pense qu’il était très fier que je continue à faire vivre la ferme, et j’espère que des cousins ou cousines me rejoindront dans quelques années, pour poursuivre cette aventure familiale. »

La plus-value des labels : tout le monde y gagne

De 6h30 à 7h30, Angélique s’occupe de ses agneaux et brebis qui sont à la fois en Label Rouge “Le Diamandin” et en indication géographique protégée (IGP). L’éleveuse doit respecter un cahier des charges précis sur l’alimentation et les conditions de vie des animaux. « Ces labels garantissent la qualité de la viande et apportent une sécurité pour le consommateur. Il sait que les bêtes sont bien nourries, qu’elles peuvent bouger, sortir en plein air, et que les agneaux restent suffisamment longtemps avec leur mère. Ça demande plus de travail mais celui-ci est récompensé, car on peut vendre notre production plus chère. »

Un temps pour ses enfants

Même si le travail à la ferme l’a toujours attirée, Angélique a connu une première vie professionnelle, largement encouragée par ses parents qui l’ont incitée à élargir ses horizons. Son parcours débute par un apprentissage dans un élevage laitier et veaux de boucherie pour préparer un BTS en production animale. Diplôme en poche, elle travaille au service vétérinaire d’un abattoir puis intègre une entreprise spécialisée en boucherie.

10 ans et 2 enfants plus tard, fin 2021, elle commence à réfléchir pour changer de voie. « Avant, je ne me sentais pas prête.»

Parmi les défis qu’elle relève, Angélique met tout en œuvre pour concilier sa vie à la ferme et sa vie de famille. À 7h30 tous les matins, elle revient chez elle pour s’occuper de ses enfants et les amener à l’école. Des moments précieux auxquels elle tient, tout comme les 3 semaines de congés annuels qu’elle prend avec sa petite famille. « Nous partons en vacances 3 semaines par an. 8 jours de plus, ça ne me dérangerait pas, mais tout ne se fait pas en un jour, dit-elle en riant. Mes grands-parents prenaient une seule semaine par an, donc nos conditions se sont améliorées. » Quand on vous dit qu’Angélique est optimiste !

Pas de retour en arrière

Angélique le reconnaît, « c’est un métier où il faut être passionné, et ne pas compter son temps. Il y a parfois des phases de découragement, c’est normal. » Dans ces moments, la famille qui l’entoure représente une vraie force, où chacun soutient celui qui flanche un peu.

« Bien sûr que ce n’est pas toujours simple mais il faut arrêter de se plaindre et voir le verre à moitié vide. En tout cas, je ne regrette pas ma décision de m’être installée et je ne reviendrais pas en arrière. »

Le sentiment qu’exprime Angélique, c’est celui d’une forme de liberté et la satisfaction du travail bien fait.

« Avec cet élevage, je sais que je participe à entretenir le territoire, et que je produis une viande de qualité, bonne à manger. Je suis fière de ce que je fais aujourd’hui et de ce que je ferai demain aussi j’espère ! »

En cuisinant l’agneau du Poitou-Charentes IGP et Label Rouge “Le Diamandin”, produit en Nouvelle-Aquitaine, tentez de nouvelles recettes comme celle mêlant délicatement les saveurs sucrées et salées de croustillant d’agneau aux pleurotes et à l’érable, ou l’étonnante goujonnette d’agneau panée. Découvrez aussi toutes nos recettes à base d’agneau de Nouvelle-Aquitaine.

Cette série de podcasts est initiée par l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec Interbio Nouvelle-Aquitaine.

www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr et https://interbionouvelleaquitaine.com/promouvoir-la-bio/bioreflexe/

[Rédaction du Lab] Ça innove en Nouvelle-Aquitaine : le projet French Pécan

Né il y a trois ans, French Pécan est un projet piloté par l’Association Française d’Agroforesterie, et financé par l’Union européenne et la Région Nouvelle-Aquitaine en vue d’étudier le potentiel de déploiement de la culture du pacanier en France. L’AANA est allée à la rencontre de Mathieu Duflos, responsable du projet, afin d’en savoir davantage.

AANA : Pouvez-vous vous présenter ?

Mathieu Duflos : « Je suis Mathieu Duflos, ingénieur agronome, et je travaille à l’Association Française d’Agroforesterie en tant que chef de projet depuis trois ans et demi. Je suis notamment responsable du projet French Pécan, qui existe depuis 2022. »

AANA : Pouvez-vous définir ce qu’est l’agroforesterie ?

Mathieu Duflos : « C’est l’association d’arbres avec des cultures ou de l’élevage. Les arbres peuvent prendre différentes formes et être plantés à divers endroits, comme en bordure sous la forme de haies ou en alignements au sein des parcelles, par exemple. »

AANA : Qu’est-ce que le projet French Pécan ?

Mathieu Duflos : « C’est un projet né pour répondre à un besoin exprimé par des agriculteurs qui s’interrogent sur la possibilité de planter du pacanier – l’arbre qui produit la noix de pécan – comme culture potentiellement adaptée au réchauffement climatique. Cela répondrait à deux enjeux : l’adaptation de leur système de production au changement climatique et la diversification de leurs sources de revenus. »

AANA : Combien de producteurs sont aujourd’hui engagés dans le projet ?

Mathieu Duflos : « Nous ne pouvons pas encore parler d’engagement à proprement parler, car il s’agit d’une filière très émergente. Nous ne sommes pas encore en train de planter du pacanier à grande échelle, car il est essentiel d’étudier l’arbre : est-il bien adapté à nos sols, à nos climats ? Il semble que oui, mais sera-t-il rentable ? La culture du pacanier nécessite plusieurs années de recul avant de pouvoir s’engager pleinement. Pour l’instant, cela reste un projet expérimental. Il n’existe pas encore de filière de noix de pécan en France, mais une dizaine de producteurs tentent l’expérience à travers le pays et collectent des données précieuses. Environ soixante personnes nous ont déjà contactés pour obtenir des informations sur le projet. »

AANA : Comptez-vous des producteurs installés en Nouvelle-Aquitaine dans le projet French Pécan ?

Mathieu Duflos : « Il y a quelques producteurs avec lesquels nous sommes en discussion, mais qui ne font pas encore partie du cœur du projet. La région Nouvelle-Aquitaine est l’une des deux régions, avec l’Occitanie, où nous recevons le plus de demandes. »

AANA : Quels sont les atouts du pacanier dans le cadre du changement climatique ?

Mathieu Duflos : « Nous allons vérifier s’il nécessite moins d’eau que le noyer, mais il est déjà établi qu’il est plus résistant en cas de sécheresse. Il est plus tolérant au manque d’eau, bien que cela puisse affecter la production. »

AANA : Quelles sont les possibilités de débouchés ?

Mathieu Duflos : « La consommation en France est d’environ 1 000 tonnes par an, et la totalité est importée. L’objectif est de valoriser une production locale en construisant une véritable filière et en mobilisant les acteurs intéressés par la transformation de la noix de pécan française, et il y en a. »

—

Pour en savoir plus

Rendez-vous sur le site de l’Agroforesterie : https://www.agroforesterie.fr/french-pecan/

INTERBEV Nouvelle-Aquitaine publie son rapport d’activité 2024

Les temps forts, les chiffrés clés de la filière élevage et viande dans la Région Nouvelle-Aquitaine, les réalisations : ce rapport revient sur les grands enjeux de l’année 2024 du comité régional.

« En 2024, le cheptel bovin de Nouvelle-Aquitaine a encore perdu près de 17 000 têtes. Certes, la décapitalisation ralentit, mais elle reste plus marquée qu’en moyenne en France.

Jean-bernard Sallat, Président d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine

Ce recul est discordant vis-à-vis du défi de souveraineté alimentaire car les Français continuent à manger de la viande, et ils y prennent plaisir ! comme le confirme le dernier baromètre de l’image de la viande : elle incarne la convivialité et fait partie intégrante du patrimoine culinaire. La viande française est perçue comme une viande de qualité grâce au savoir-faire des éleveurs.

En conscience de l’ensemble des difficultés qui impactent les acteurs de chaque maillon de la filière, nous devons continuer à déployer les actions que notre comité régional a identifiées lors de la définition de la stratégie de la mandature.

Les atouts de notre région sont indéniables ! Alors, mettons-les en avant. Construisons ensemble notre plan de filière élevage et viande en Nouvelle- Aquitaine. Pour cela, soyons à la fois ambitieux et réalistes : adaptons notre production aux attentes du marché, innovons et donnons envie aux jeunes de rejoindre nos métiers. L’avenir de la filière est entre nos mains, à nous de le façonner ! »

Découvrez le bilan d’activités 2024 d’INTERBEV Nouvelle-Aquitaine en version papier ou en version vidéo

Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat 2025/2030

Trump relance les droits de douane : l’agroalimentaire français en alerte

Face à l’annonce brutale de Donald Trump d’imposer de nouveaux droits de douane sur plusieurs produits européens, dont les vins, fromages et spiritueux, Emmanuel Macron a réuni ce jeudi 3 avril à l’Élysée les représentants des filières agroalimentaires les plus exposées.

Objectif : afficher une solidarité nationale et européenne, tout en préparant une riposte coordonnée à ce que le président français a qualifié de « mesure brutale et infondée ».

Parmi les secteurs les plus concernés :

- Le vin et les spiritueux, directement visés par les nouvelles taxes américaines ;

- Les fromages AOP et autres produits de terroir à forte valeur ajoutée ;

- Les producteurs exportateurs, notamment vers les États-Unis, inquiets d’un possible effet domino sur leurs débouchés.

Cette rencontre intervient alors que les filières françaises redoutent un retour des tensions commerciales transatlantiques, semblables à celles connues sous le précédent mandat Trump. Les représentants du monde agricole, viticole et de la transformation appellent à un soutien renforcé à l’export et à la défense des indications géographiques.

Enquête : 280 agriculteurs jugent l’utilité du numérique pour protéger les cultures

Le numérique, un allié stratégique pour la protection des cultures

Outils d’aide à la décision, capteurs connectés, bases de données… Pour de nombreux agriculteurs et viticulteurs, les technologies numériques permettent déjà de mieux anticiper les traitements et d’en améliorer la précision.

Un frein persiste toutefois : le coût.

L’enquête menée par Phyteis en 2024 dresse un état des lieux complet des usages actuels, des freins et des perspectives à moyen terme, notamment en matière de robotique et de pulvérisation de précision.

![[Rédaction du Lab] Ça innove en Nouvelle-Aquitaine : le projet French Pécan](https://www.lab-alimentation-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2025/04/french-pecan.png)